芯片|英特尔的自我革命:要 「接大腿」,必须先拆分自己?( 二 )

而实际上更糟糕的是,英特尔在成为台积电的客户后,在降低了自身芯片制造规模的同时,也等于这一部分效益拱手让给了竞争对手,让台积电变得更为强大。

基辛格的芯片设计路径我很喜欢 Michael Malone 在《三位一体(The Intel Trinity)》一书中引用的一句话:摩尔定律,与其说是一种定律,不如说是一个选择:

摩尔定律是一项半导体行业与其它行业的社会契约,也就是说,半导体行业继续努力在尽可能长的时间里维持摩尔定律的运行规则,而其他行业则为前者在飞速发展中产生的成果买单。摩尔定律之所以奏效,并不是因为它是半导体技术的固有特性;相反,如果某一天早上,世界上最伟大的芯片公司们决定停下技术进步的步伐,那么摩尔定律当晚就会被立即废除,有关摩尔定律的所有影响将在接下来几十年内消失。

摩尔定律问世于 1965 年,在此后 50 年里,上述选择落到了英特尔手中来做出,而其中的主要决策者之一正是 Pat Gelsinger。

他在高中毕业后就加入了英特尔,在斯坦福大学读本科期间就参与了 286 处理器项目,接着在读硕士期间就领导了 386 处理器项目,等他硕士毕业,他已经是 486 处理器项目的老大——那时候,他才 25 岁。

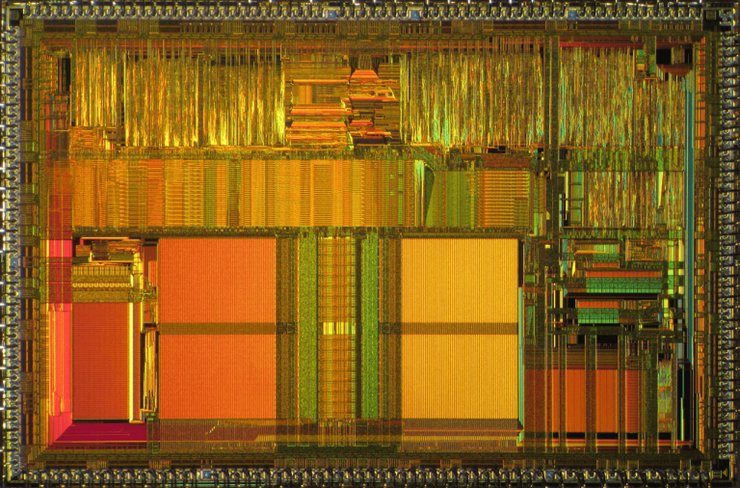

文章插图

那时候,英特尔就已经是一家垂直整合制造商(IDM,integrated device manufacturer),从芯片设计到制造的各个环节一手包办,与英伟达这种只负责 IC 设计或台积电这种只负责代工制造的企业完全不同——但如今,随着其他公司专注于芯片制造流程中的不同环节,这种整合程度已经随之不断降低。

然而,在 1980 年代,英特尔还必须搞定包括芯片设计在内的很多新挑战,关于这一点,Pat Gelsinger 在 2012 年的一篇题为《Coping with the Complexity of Microprocessor Design at Intel —a CAD History》的论文中对此有所阐述:

在 1965 年提出摩尔定律的论文中,戈登·摩尔(Gordon Moore)就曾表示,他所预测的芯片晶体管数量及性能的增长速度是不太可能持续的,因为芯片的复杂性不断提高,再加上产品设计上的需求可能使得实际结果跟不上他所预测的增长速度。不过激烈竞争的商业环境推动了技术的发展,使得每过两年新一代工艺下芯片的可用晶体管数量较前代翻一番,在架构发生变化的几年晶体管数量甚至增加 4 倍。在这个过程中,英特尔的微处理器设计团队,就需要想办法跟上工艺的飞速进步。

这种指数级的增长速度,在设计上是不可能通过成倍增加工程师来实现的——实际上,要想实现它,就必须在每一代处理器的设计中引入新的设计方法和创新型的自动化设计软件。这些方法和工具始终遵循了一些原则;比如说,提高设计抽象性,在电路和寄生建模(parasitic modeling)方面变得越来越精确,同时使用不断提高的层次、规律性和自动合成。

通常,当一项任务变得太痛苦而无法使用旧方法执行时,人们就会想出一种新方法和相关工具来解决问题。通过这种方式,工具和设计实践不断发展,总是在解决手头最劳动密集的任务。当然,工具的演变是自下而上的,从布局工具到电路、逻辑和架构。通常,在每个抽象级别,验证问题(Verification problem)都是最痛苦的,因此要首先解决它,而该级别的综合问题(Synthesis problem)则是在后续才得到解决。

这种设计与制造上的反馈循环,是前沿创新所必需的——正如 Clayton Christensen 在其《创新者的解决方案》一书中所提到的那样:

当产品功能及可靠性还不能满足特定市场层次客户的需求时,企业在竞争中必须尽可能将自己的产品做到最好。在这种竞争中,围绕专有架构打造产品的企业,相比那些依托模块化架构的企业更具优势,因为模块化架构所固有的标准化特性剥夺了工程师们的设计自由,导致他们无法进一步优化产品性能。

- Ubuntu|顶级调校|希捷酷玩530 SSD 1TB的双平台测试

- Pixel|2021 Bug最多的手机,非它莫属

- 英特尔|英特尔i7默秒全!i7-1280P性能大幅超越AMD 6900HX

- 阿里巴巴|最遗憾的“天才少女”,第一个投资马云,却中途离场错失7500亿

- 网络服务|函数y=(x^2+4)√(x^2+1)的主要性质

- 电子产品|最遗憾的“天才少女”,第一个投资马云,却中途离场错失7500亿

- 足浴|用5G制造5G?中兴通讯工厂的“黑科技”太亮眼

- 电影霸主|昔日科技霸主衰落?日本发出警告:85.7%的手机供应来自中国

- 骁龙865|骁龙865真是一代神U,功耗只有4.2W,可惜当时被黑的很惨!

- 电热水器|电热水器上的防电墙有用吗?听专业人一分析,才知很多人都做错了